秋冬に東京で見られるチョウ・ガ

秋冬に見られるチョウの仲間

ナガサキアゲハ

大型で黒い羽が美しいアゲハチョウの仲間です。オスとメスで翅の模様が異なり、オスはほぼ真っ黒ですがメスは白い部分が多くなります。東洋の熱帯・亜熱帯を中心に温帯まで広く分布しており、日本が分布の北限にあたります。近年の地球温暖化による気温上昇に伴い生息域を北に拡大しており、都内でも徐々に確認数を増やしています。

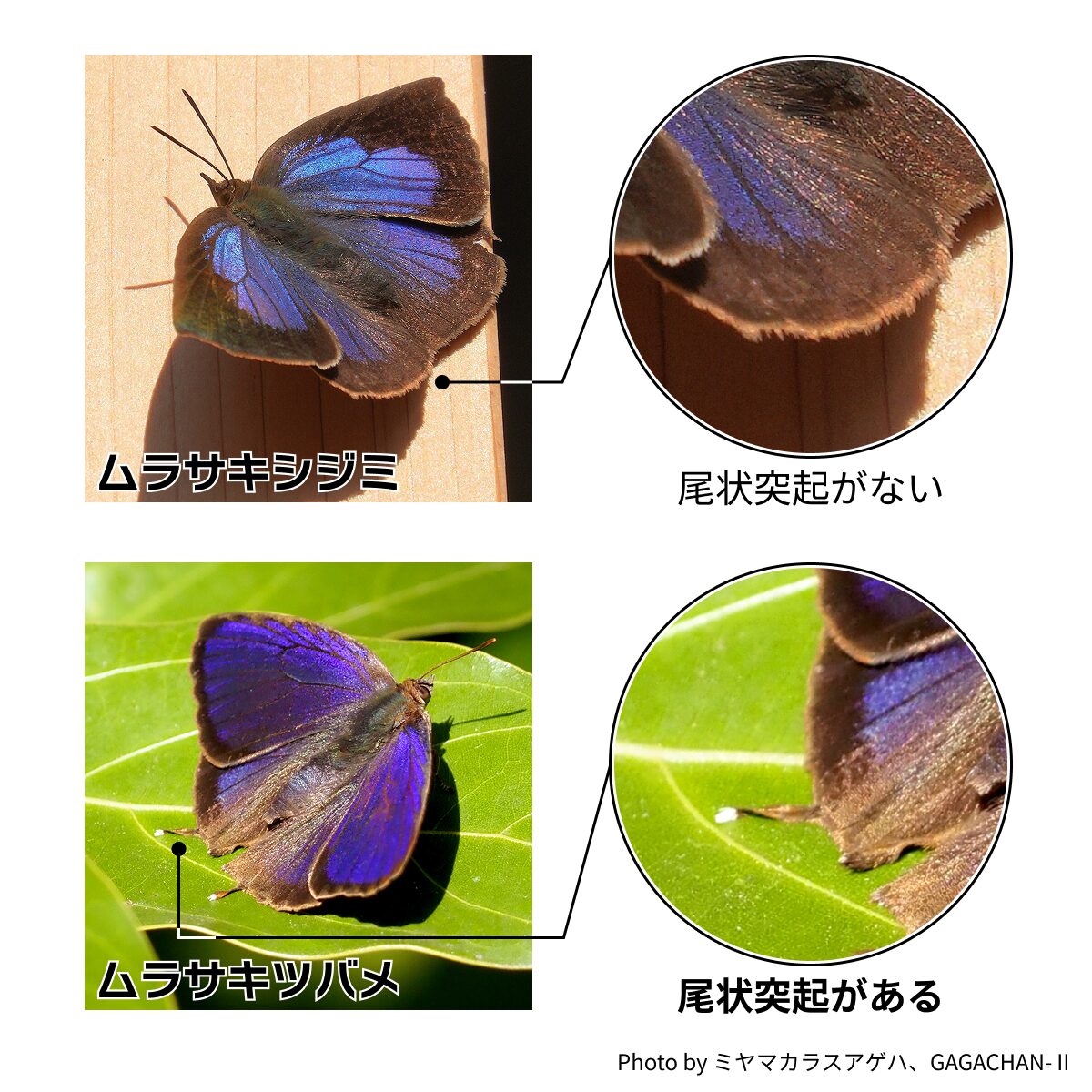

ムラサキツバメ

翅の裏は地味な褐色をしていますが、翅の表は紫色で、特にメスで鮮やかです。オスでは個体によって異なり、青黒い色〜暗い紫色をしています。過去の採集データから、年に複数回発生していることが示唆されており、晩秋まで見られます。ナガサキアゲハと同様、近年の地球温暖化による気温上昇に伴い生息域を北に拡大しており、都内でも徐々に確認数を増やしています。

似ている種類にムラサキシジミがいますが、尾状突起の有無で区別することができます。

ヒメアカタテハ

ヒメアカタテハは越冬形態が不定で成虫や幼虫で越冬することが知られています。世界中に広く分布し、世代を変えながら渡りを行うことが知られています。幼虫はキク科やイラクサ科の植物を食べるため、そのような場所の近くで見つかる可能性が高いです。この種類では成虫で越冬することのできる地域が北に広がっているしていることが知られています。

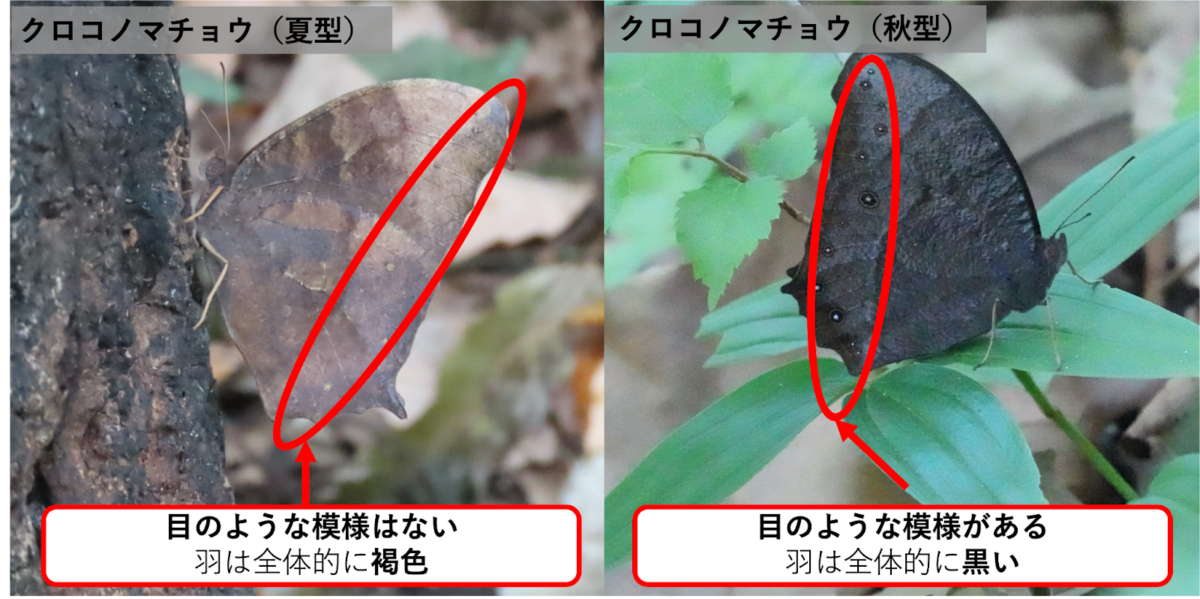

クロコノマチョウ

成虫で越冬するチョウの仲間で、他のチョウの仲間とは異なり林の中の少し暗い場所でよく観察されます。また樹液や果実などにも集合することが知られています。本種も分布域を拡げており、1980年代までは山梨県南部や静岡県付近が北限でしたが、2000年ごろには北関東でも秋には普通に見られるようになりました。

夏型は、翅の裏に目のような模様がはっきり現れます。秋型は、翅の裏が枯れ葉にそっくりな模様となり、蛇の目の模様はなくなります。翅の先端が鋭く尖ることで、枯れ葉への擬態力を高めています。

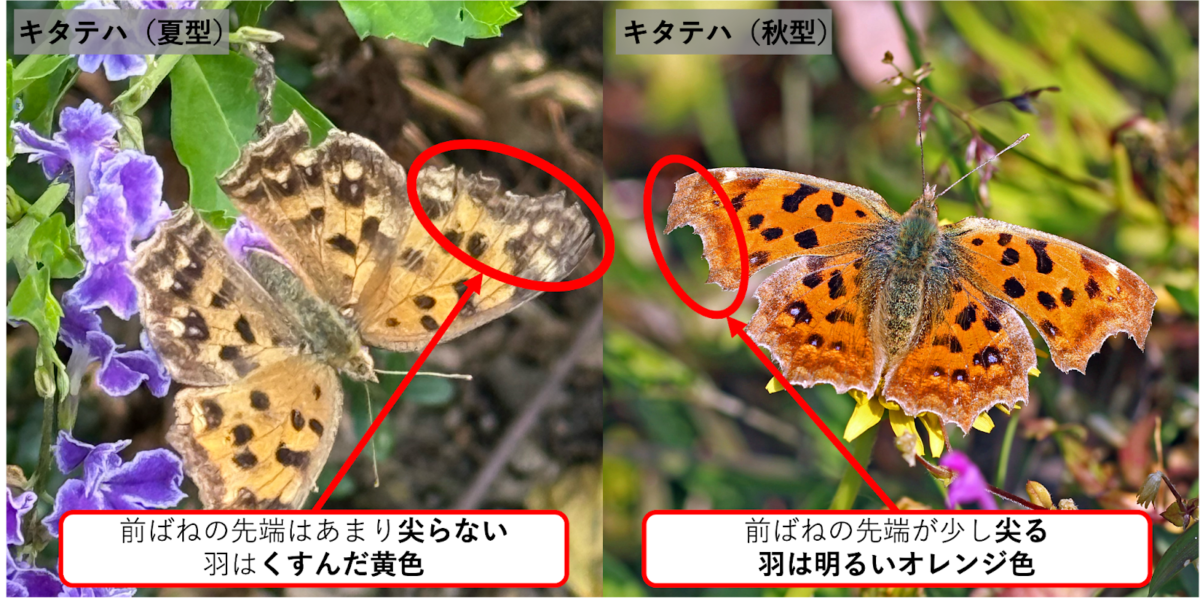

キタテハ

成虫で越冬し、草原や公園のような開けた場所でよく観察されます。花の蜜を吸うことが多いですが、時には腐った果実にも集まります。真夏よりも秋や春に多く観察され、冬でも暖かい日には飛翔する姿を見ることができます。夏型では翅の表が少しくすんだ黄色ですが、越冬する秋型ではこれが赤みの強い濃いオレンジ色へと変化し、裏面もより暗い色調となります

チャバネセセリ

幼虫で越冬し、他のセセリチョウの仲間とは異なり、都市部の庭や公園など、日当たりの良い場所でよく観察されます。特にイネ科やカヤツリグサ科の植物が生える場所で観察することができます。夏の終わりから秋にかけてよく見られる種類です。

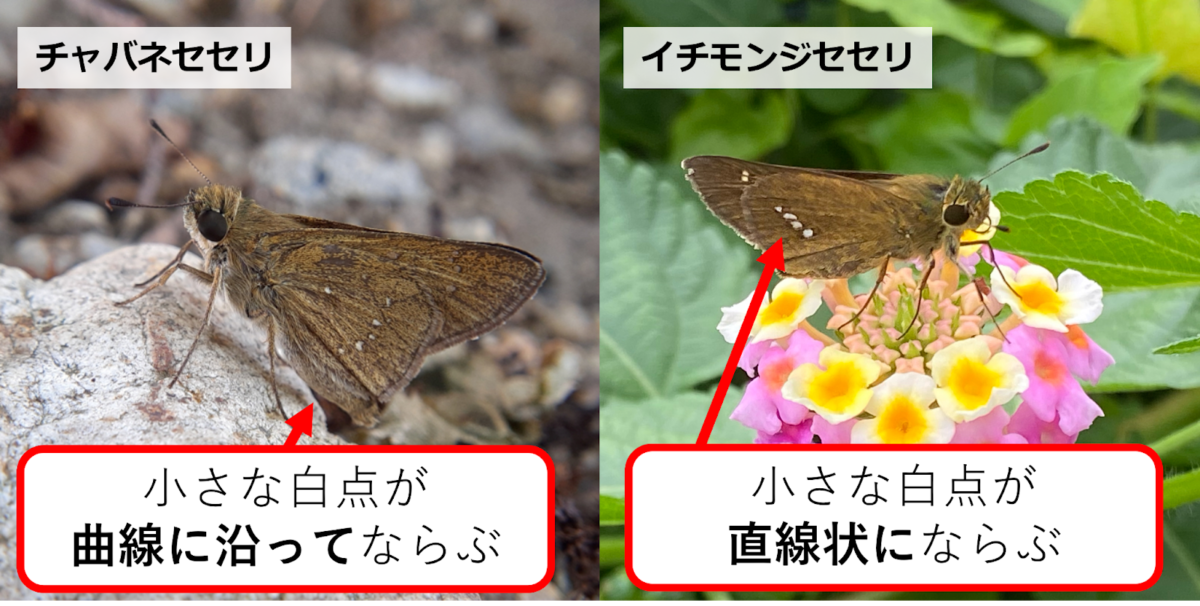

チャバネセセリとイチモンジセセリの見分けかた

チャバネセセリは後翅の白点が小さく環状に並び、イチモンジセセリは後翅の白点が直線上に並ぶ点で見分けることができます。

秋冬に見られるガの仲間

オオシマカラスヨトウ

オオシマカラスヨトウは夜行性のガの仲間で、成虫は暗く湿った樹洞のような場所でよく見られます。他のガの仲間と異なり、樹液や熟した果実に集まることが多く、特に夜間にはそのような場所でよく見られます。

ホシホウジャク

成虫で越冬します。日中に花の蜜を吸うために飛翔する姿を観察することができます。ホバリングしながら花の蜜を吸う行動はハチドリによく似ています。主に開けた場所や庭の花に集まり、夜間のあかりにもくることがあります。

オオミノガ

幼虫の状態で冬を越し、ミノは主に街中の街路樹や植え込みで見られます。東京都本土部では準絶滅危惧種に選定されています。

メスの成虫には羽がなく、一生をミノの中で過ごすことが知られています。一方、オスの成虫は夕方に飛び立ち、メスと交尾します。幼虫の時期には、街路樹や植え込みの葉を食べている姿が観察できます。

アメリカピンクノメイガ

近年日本に侵入した外来種で、さまざまな場所で観察されています。特にサルビアの花でよく見かけられており、幼虫も同じ植物を食べていると考えられています。都市部の公園や街中では園芸植物のサルビアがよく植えられているため、花を見かけたら探してみましょう。

サルビアは東京では11月ごろまで花を咲かせています。